В начале 1923 года в Париж прибыла семья таких эмигрантов. Мало кто заметил их приезд. Семья состояла из шести человек: Елизавета Юрьевна Скобцова (будущая монахиня Мария), София Борисовна Пиленко (ее мать), Даниил Ермолаевич Скобцов (ее муж), сын Юра и две дочери — Настя и Гаяна. Гаяна (старшая из детей) родилась еще в России, когда первый брак ее матери уже заканчивался разводом; младшая, Настя, родилась в Югославии накануне переезда в Париж.

Они следовали путем, общим для многих и многих беженцев: от восточного берега Черного моря на юг, в Грузию; затем на запад в Константинополь; затем в Белград. Часть путешествия совершалась без происшествий, часть переживалась как кошмар: так или иначе, в нем было мало отрадного, и чем дальше они удалялись от родины, тем труднее им было представить себе будущее.

Первая стадия путешествия запомнилась как самая тягостная. Пароход, на который они попали в Новороссийске, был переполнен до отказа. На верхних палубах помещались пассажиры первого и второго класса; под ними армянские беженцы; затем — палуба для овец; и наконец, трюм с остальными беженцами. В трюме царила полная тьма. В нем где-то находился склад динамита: курить воспрещалось. Передвигаться было трудно и опасно. Кроме того, можно было легко наткнуться на раненых и нечаянно причинить им лишние страдания. В этом трюме, вместе с матерью и дочкой, находилась Елизавета Юрьевна. Она опасалась, как бы среди этого хаоса не родился преждевременно ее второй ребенок, и в то же время тревожилась за мужа, с которым ее недавно соединила, а теперь разлучила гражданская война. Никакие тяготы в последующих странствиях не могли сравниться с ужасом этого путешествия, этой прелюдии к беженскому существованию.

К счастью, Юра благополучно родился в Тифлисе по окончании путешествия, а через несколько месяцев, в Константинополе, его мать снова соединилась с мужем. Но Константинополь мог быть лишь временным пристанищем. Пришлось отправляться дальше.

Прибытие во Францию никак не означало ни конца бедственного положения семьи, ни избавления от изнурительной работы. Елизавета Юрьевна навсегда испортила свои и без того близорукие глаза, выполняя заказы (шитье, изготовление кукол). Положение несколько улучшилось, когда ее муж выдержал экзамен и стал шофером такси. Таким образом был обеспечен более регулярный заработок — от сорока до пятидесяти франков в день. Но финансовые заботы отошли на задний план, когда Настя тяжело заболела.

Сначала родители не понимали, что она серьезно больна. Им казалось, что она лишь очень медленно поправляется после гриппа, которым переболела вся семья в продолжение зимы1925-26 годов. Но вскоре состояние больной начало вызывать тревогу — тем более, что ни один из вызванных врачей не мог определить, почему она продолжает терять в весе и чахнуть. Только когда ее состояние стало уже критическим, нашелся молодой врач, который сразу поставил диагноз менингита.

Настю поместили в знаменитый Пастеровский институт. По ходатайству вдовы И. И. Мечникова, матери дали особое разрешение находиться при больной и ухаживать за ней. В течение почти двух месяцев она присутствовала при медленном умирании своей дочери. Рисунки-портреты, которые Елизавета Юрьевна создавала, чтобы развлечь Настю, запечатлели это время. На них изображено худенькое лицо девочки в жару, неестественно спокойное: три из них помечены разными часами 7 марта 1926 года. Настя скончалась в тот же день.

Смерть ребенка оставляет неизгладимый след в душе матери. Но смерть Насти имела еще, сверх того, неожиданные последствия, намек на которые уже находится в записке, набросанной Елизаветой Юрьевной у смертного одра дочери.

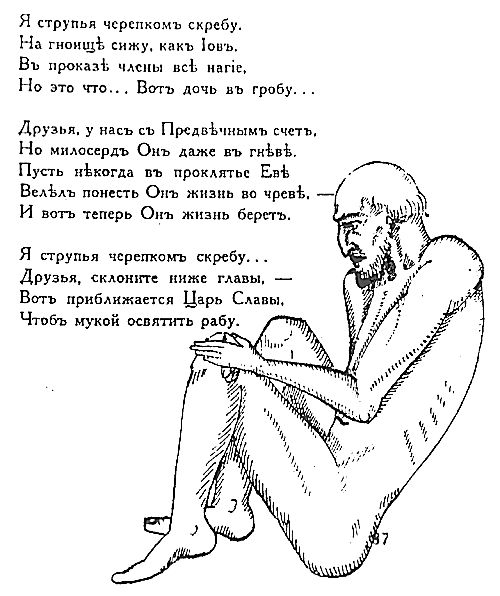

«Сколько лет, — всегда, я не знала, что такое раскаянье, а сейчас ужасаюсь ничтожеству своему. Ещё вчера говорила о покорности, все считала властной обнять и покрыть собой, а сейчас знаю, что просто молиться-умолять я не смею, потому что просто ничтожна […]. Рядом с Настей я чувствую, как всю жизнь душа по переулочкам бродила, и сейчас хочу настоящего и очищенного пути не во имя веры в жизнь, а чтобы оправдать, понять и принять смерть. И чтобы оправдывая и принимая, надо вечно помнить о своем ничтожестве. О чем и как не думай, — большего не создать, чем три слова:

„любите друг друга“, только до конца и без исключения, и тогда все оправдано и вся жизнь освещена, а иначе мерзость и тяжесть».

Плутание по переулочкам осуждается и отвергается. Перед ней открываются новые перспективы. Ей исполнилось тридцать четыре года. Жить оставалось девятнадцать лет.

Впоследствии Елизавета Юрьевна писала о похоронах вообще и различала два типа участников:

«Одни сдержанно сочувственны, корректны, будничны, — какое, мол, несчастье, кто мог думать, я его недавно видал, да как это случилось, а кто лечил и так далее, — чужие, одним словом. Другие, — тут вопрос не в несчастии даже, а в том, что вдруг открылись какие-то ворота в вечность, что вся природная жизнь затрепетала и рассыпалась, что законы вчерашнего дня отменились, увяли желания, смысл стал бессмыслицей и иной, непонятный смысл вырастил за спиной крылья […]. В черный зев могилы летит все, надежды, планы, привычки, расчеты, -а главное, смысл, смысл всей жизни. Если есть это, то все надо пересмотреть, все откинуть, все увидеть в тленности и лжи.

Это называется „посетил Господь“. Чем? Горем? Больше, чем горем, — вдруг открыл истинную сущность вещей, — и увидали мы, с одной стороны, мертвый скелет живого, мертвый костяк, облеченный плотью […], мертвенность всего творения, а с другой стороны, одновременно с этим увидали мы животворящий, огненный, все пронизывающий и все попаляющий и утешительный Дух.

Потом время, — говорят, — целитель, — а не вернее ли „умертвитель“? — медленно сглаживает все. Душа опять слепнет. Опять ворота вечности закрыты […]. [Но] человек может каким-то приятием этих иных законов удержать себя в вечности. Совершенно не неизбежно вновь ниспадать в будни и в мирное устроение будничных дел, пусть они идут своим чередом, сквозь них может просвечивать вечность, если человек не испугается, не убежит сам от себя, не откажется от своей страшной, не только человеческой, но и Богочеловеческой судьбы. То есть от своей личной Голгофы, от своего личного крестоношения, вольной волею принятого.

[…] И думается мне: кто хоть раз почувствовал себя в этой вечности, кто хоть раз понял, по какому пути он идет, кто увидал Шествующего перед ним хоть раз, тому трудно свернуть с этого пути, тому покажутся все уюты непрочными, все богатства неценными, все спутники ненужными, если среди них не увидит он единого Спутника, несущего крест».

«Такого рода Посещение, — говорила она о собственном своем опыте, — заражает душу, наполняет ее как поток, как пылающий очаг». Похожие мысли она выразила в стихах:

Все еще думала я, что богата,

Думала я, что живому я мать.

Господи, Господи, близится плата

И до конца надо мне обнищать.

Земные надежды, порывы, восторги, —

Все, чем питаюсь и чем я сыта, —

Из утомленного сердца исторгни,

Чтобы осталась одна маета.

Мысли мои так ничтожны-убоги,

Чувства — греховны, и воля — слаба.

И средь земной многотрудной дороги

Я неключимая. Боже, раба.

Ей предстояло еще второе обнищание. Десять лет спустя, в июне 1936 года, последовала смерть старшей дочери, Гаяны: она умерла от тифа в возрасте двадцати трех лет. Сперва горе — и сомнения, вызванные этим — ей казались едва выносимыми. В конце одного стихотворения, посвященного этой смерти, мать откровенно признавала:

Я заново не знаю и не верю,

Ослеплена я вновь.

Мучительным сомненьем только мерю

Твой горький путь, любовь.

«Я никогда не забуду той мучительной минуты, когда я принес ей весть о смерти Гаяны, — писал о. Лев (Жилле). — Без единого слова она кинулась бегом на улицу. Я боялся, что она намеревается броситься в Сену». Она вернулась только к вечеру — «удивительно умиротворенная».

Мать не могла быть ни на похоронах, ни хотя бы посещать могилу: Гаяна умерла в Москве по возвращении на родину, где (с помощью семейного друга — Алексея Толстого) ей удалось устроиться годом раньше на постоянное жительство. В далеком Париже можно было только совершить парастас, который мать провела в сосредоточенной молитве, склонившись в земном поклоне. Присутствующие отметили ее особый духовный подъем, исполненный спокойствия. Видно было, что она еще борется с горем, но уже побеждает сомнения. «Очень было тяжело, — говорила она. — Черная ночь. Предельное духовное одиночество […]. Все было темно вокруг и только где-то вдали — маленькая светлая точка. Теперь я знаю, что такое смерть».

Не слепи меня. Боже, светом,

Не терзай меня. Боже, страданьем.

Прикоснулась я этим летом

К тайникам Твоего мирозданья.

Средь зеленых, дождливых мест

Вдруг с небес уронил Ты крест.

Поднимаю Твоею же силой

И кричу через силу: Оссана.

Есть бескрестная в мире могила,

Над могилою надпись: Гаяна.

Под землей моя милая дочь,

Над землей осиянная ночь.

Тяжелы Твои светлые длани,

Твою правду с трудом понимаю.

Крылья дай отошедшей Гаяне,

Чтоб лететь ей к небесному раю.

Мне же дай мое сердце смирять,

Чтоб Тебя и весь мир Твой принять.

В ее стихах не трудно найти «строки сильные, рвущие сердце, «рыдательные». Но с окружающими она мало делилась своими переживаниями после смерти дочерей. Внешне она держалась с людьми непринужденно: веселая, немного лукавая улыбка часто озаряла ее полное, румяное лицо и оживляла темно-карие глаза. Она охотно общалась с людьми и производила впечатление открытости и прямоты. Только тот, кто узнал ее ближе, мог убедиться, что «внутренне в своем последнем «я» она была непроницаема» и одинока, что она бережно таила некоторые мысли и переживания в глубине души и редко их обнаруживала. Среди самых сокровенных переживаний были те, которые касались Гаяны и ее полу-сестры, первопреставленной Насти, имя которой — Анастасия — по-гречески означает Воскресение.

«Монахиня Мария (Скобцова)». Сайт Ксении Кривошеиной(http://mere-marie.com/)

Читать книгу полностью:

Читать книгу полностью:

Прот. Сергий Гаккель. Мать Мария